來源:文化產業評論

編輯:周慶宇

“音樂版權不能太過于獨家,否則影響音樂作品的傳播。”近日,中國版權協會理事長,曾任國家新聞出版廣電總局副局長、國家版權局副局長的閻曉宏,公開發聲批評獨家版權弊端的觀點獲得媒體廣泛傳播。在國內數字音樂平臺因獨家版權而紛爭不斷的當下,此觀點也引發了業界對于音樂獨家版權模式的重新審視。

音樂作品凝聚著音樂創作者和唱片公司兩方面的心血,著作權法存在的目的是保護這兩方面利益的同時兼顧作品的傳播。而如閻曉宏所指出的,獨家版權模式導致了行業的過度競爭,阻礙了音樂作品的傳播,顯然有悖著作權法立法的初衷。

實際上,不同于影視作品和文學作品,音樂作品的諸多特性,使其并不適宜使用獨家版權模式。

一、音樂有著顯著不同于影視作品的特殊性

一些宣揚獨家版權的觀點曾表示,同為文化娛樂作品范疇,影視、文學作品獨家模式合理存在多年,因此音樂實行獨家版權也合情合理。然而,相比于影視、文學作品,音樂作品有諸多特性,并不能一概而論。

可以看到,在法律法規較為健全的美國市場,影視版權獨家的情況較為常見,而音樂版權獨家的情況則較為少見,原因即在于影視和音樂在消費模式、生產和銷售模式、傳播模式等方面的顯著不同。這些不同之處,在我國音樂市場,情況也雷同。

1、音樂作品具有多次、重復消費的普遍性,不適宜實行獨家版權模式

對用戶而言,影視很多時候都是一次性消費,而且集中在新發行的階段。比如大部分用戶會在電影處于院線上映時觀看,會在電視劇在某一電視臺或者網絡平臺首播時觀看,在這次消費以后,同一個用戶對大部分影視作品不會進行第二次消費。

而音樂作品則不同,對于喜歡的歌曲,用戶普遍會播放多次,播放的歌曲也不似影視那樣集中于新作品。很少人會重復看一部電視劇,尤其是舊電視劇,但是一首老歌卻往往能反復聽一輩子。在今天,音樂已經成為人們不可或缺的精神食糧,可以說,音樂作品已經具備了公共產品的屬性。

影視和音樂獨家對用戶造成的主要影響在于,觀看或收聽不同的作品需要切換不同的平臺。這其中,音樂用戶由于聽歌頻率較高,且在平臺有口味收藏積淀,切換平臺的成本顯然更高,切換時對用戶體驗的影響也更大。

2、音樂作品消費渠道集中于數字音樂平臺,多樣性遠不如影視作品

電影一般由專門的電影公司制作,交由其他的公司發行/銷售,發行/銷售渠道不限于視頻網站。

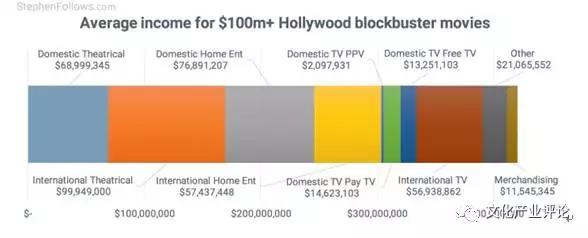

上圖是來源于外媒網站的好萊塢影片的大致收入構成,可以看到最大部分的收入還是來自于影院票房收入,因此,即使視頻網站出現了電影獨家的情況,用戶還是有較多的其他觀看電影的渠道。

在中國的比例就更懸殊,相關數據顯示,觀看電影的主要渠道還是電影院,而不是視頻網站。

另外,即便對于同一制作主體的不同內容,美國也存在將獨家權利授予不同視頻網站的情況,如HBO與Netflix分別獲得Disney部分視頻的獨家權利即為典例。

電視劇可分為傳統劇和網絡自制劇兩種,用戶目前選擇的渠道還較為廣泛。

音樂行業則不同,根據IFPI國際唱片業協會發布《全球音樂報告》,相比于其他國家,中國音樂市場已經徹底進入數字時代,數字音樂占比高達96%,數字音樂排名全球第9,流媒體音樂排名全球第7。即數字音樂已成為絕對主流。如果某一家數字音樂平臺實行版權壟斷獨家,那么用戶將無其他聽歌渠道可選。

3、音樂作品具有二次創作價值,實行獨家版權模式將嚴重影響市場繁榮

音樂作品也不同于影視和文學作品,不同的表演者會給同一個作品帶來不同的藝術色彩,因而翻唱這一二次創作行為在音樂領域普遍存在。

在一次音樂人交流中,曾有多位中國音樂人咨詢一位臺灣音樂人,為何萬青(萬能青年旅店)在臺灣能火?那位臺灣音樂人回答說,很有可能是因為張懸(臺灣創作型女歌手)翻唱了他的歌。關于音樂作品因翻唱/改編而更廣為流傳的例子數不勝數。

從版權上來說,不同于影視作品版權集中于制片方,音樂的錄音(即音樂作品可為大眾接受的表演形式)的版權較為分散,分為著作權(詞曲版權)、表演者權、錄音錄像制作者權。而因為翻唱的需求巨大,因此詞曲版權越發受到重視。

而當前,一些音樂平臺獲得獨家詞曲版權后,禁止其它音樂平臺提供用戶因音樂愛好,提高音樂修養而翻唱的歌曲,如此一來,大眾對音樂作品的二次創作、二次表演受到了很大的限制。影響用戶體驗的同時,對于音樂文化的傳播和音樂市場的繁榮,也起到了非常嚴重的阻礙作用。倘若有一天,某些音樂平臺把國歌的獨家詞曲版權(假設還在著作權法保護期內)給壟斷了,那么其他平臺的用戶想翻唱國歌也都難以實現,這是個細思極恐的問題。

除了音樂作品和影視作品有諸多不同,不能同樣適用獨家版權模式外,實際上視頻領域的獨家版權模式雖存在多年,但其暴露出的諸多問題也已飽受詬病,比如惡性競爭導致的版權成本攀升,用戶體驗下降,盜版滋生等問題如影隨形,并不值得音樂行業參考。

音樂行業如若照搬視頻領域的獨家版權模式,或將會令整個行業陷入過度競爭而導致的用戶體驗倒退、盜版復蘇等陰影。正如閻曉宏在日前的論壇中指出的,“資金進入帶來了過度競爭跡象,過度競爭實際上最后所有的成本都會攤到老百姓頭上。”

二、國外對音樂版權獨占許可有諸多限制規范

縱觀全球,發現獨家版權壟斷模式僅僅在中國盛行——由于商業投機與法律保護的缺位,以音樂作品的可及性為競爭手段是中國大陸獨有的怪象。

版權保護的出發點是鼓勵創新和促進作品傳播和利用。獨家許可的模式雖然本身無可厚非,但權利的行使一旦嚴重影響到消費者權利或作品傳播時,也就是觸及紅線的時候。

在防范獨家版權壟斷,促進音樂作品廣泛傳播上,國外的一些經驗或有一定借鑒意義。

美國、歐盟的版權法律制度在保護專有權的同時也強調對權利的約束,并且將競爭政策作為產業發展的靈魂注入其中。以美國版權法為例,不僅規定了遠超過中國版權法的強制許可、法定許可情形,還對數字音樂的獨家許可作出明確的限制。

1、強制許可

《美國版權法》115條規定,如果某一錄音作品為非戲劇形式音樂作品,且已經被錄制成為錄音制品并公開發行,則在不改變音樂作品的節奏或基本特征的情況下,可以不經過詞曲版權人同意,錄制、發行錄音制品。

2、法定許可

《美國版權法》第112條與第114條規定了提供“非交互式數字音頻服務”的服務商可以不經過錄音制品版權人的同意,通過數字傳播的形式公開表演其錄音制品。

《美國版權法》第118條規定了非盈利性質的公共和非商業性質的廣播組織可以在版權法所限定的條件下,不受版權法第106條的規定,獲得法定許可,播放非戲劇形式的音樂作品。