您現在的位置: 首頁 > 專業領域 > 演藝經紀

首頁 > 專業領域 > 演藝經紀

中國影視法律網在線演藝是市場的一劑良藥?要看用藥的人如何操作

來源:道略演藝

作者:許文馨

受新型冠狀病毒肺炎影響,眾多演藝機構紛紛取消了4月份之前的演出,各大演藝機構紛紛通過“云劇場”,“線上藝術講座”等模式,以求“現場停演但不停演”。

在中國演出行業協會發布《致全國演藝同仁倡議書》的當天,“戰馬時代”在線上推出了“坐在家里聽世界”,并在首場就吸引了約2000人在線觀看;而由摩登天空和B站合作的“宅草莓不是音樂節”更是創下了5天直播100萬人次,單日最高在線49萬人次的成績單。既能維持演出熱度相對不減,又能給觀眾帶來新型觀演體驗方式,實為一種良策。

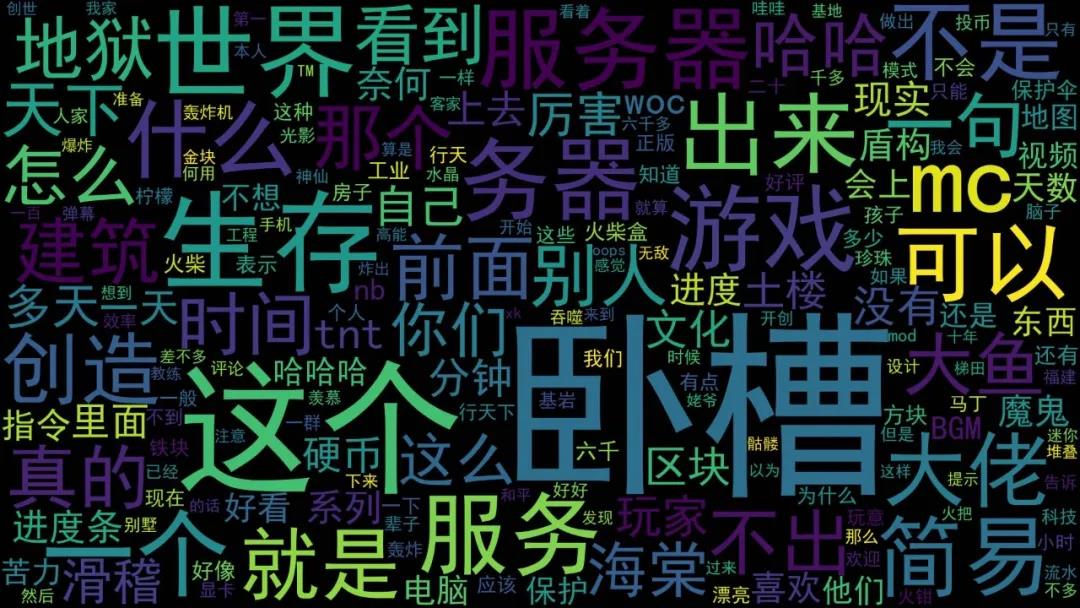

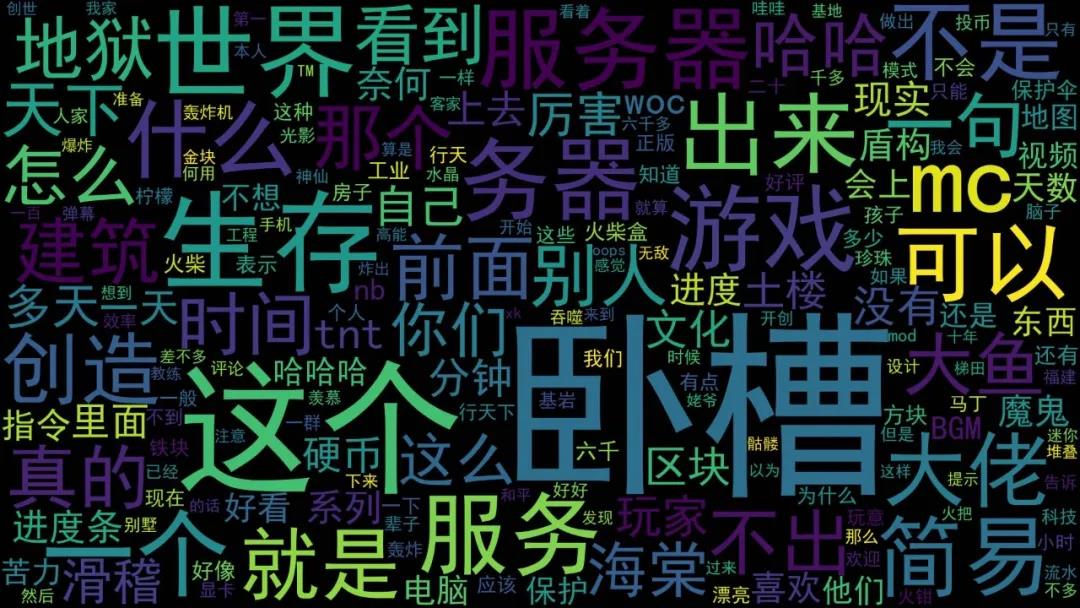

線上演藝活動的成功很大程度上在于互聯網所特有的參與性,互動性以及低門檻的特點。觀眾可以通過發送彈幕等方式暢所欲言的表達自己的觀點,不斷獲得參與感與滿足感;其次,互聯網可以打破時空限制,觀眾只需簡單注冊登錄便可以不受地域,時間,年齡,性別,行業,欣賞水平,教育背景等限制參與其中,大大降低了觀眾的心理設防。

現場觀演的最大魅力在于其無可替代的儀式感及現場體驗感。觀眾在演出現場與演員的情緒、氣場融為一體,是一種面對面的深層次溝通,這種穿透靈魂的觸動和“質感”使得每一個細微的環節都有可能使觀眾產生興奮感,這是其他技術手段無法達到的。

因此,線上觀演無法完全替代現場觀演。目前線上觀演的意義及價值更多的還是體現在社會效益上。

目前,就筆者的觀察來看,線上演藝中,互動,社交,休閑娛樂的成分是大于演出本身的。觀眾更加推崇的是既要演得好更要說得好,甚至演出本身一度成為了配角。就目前來看,線上演藝仍舊不夠成熟:氛圍的布置,設備的應用,節奏的把控,整體的調度等都與現場演藝有著本質的區別,而這些卻又是影響演出整體效果的重要因素,因此,線上演藝仍舊需要時間的積累和摸索。尤其是當前的線上演藝很大程度上是得益于疫情期間觀眾無法走進現場而被動催生出來的現象,能否在疫情結束之后仍舊延續,還需要繼續通過精準定位以及運營模式的打造來挖掘其更多潛在價值。

此外,當前的線上演藝多數為公益性質的,仍舊缺乏獲得直接經濟效益的手段,僅靠打賞等方式獲得的直接收入仍然難以抵消產生的人力等成本。對于線上演藝今后的出路而言,付費觀看,資本介入將有可能成為支撐該模式運作下去的兩個方向。其實付費觀看對于線上平臺來說早已司空見慣,但至今為止仍沒有沉淀下固定、穩定且有效的商業模式,因此更加需要其具備高粘性、年輕化、有線上消費習慣的龐大的粉絲群體。

如上文所述,我們不能將線上平臺視為變現的直接工具,而是應當看做一個過渡性的跳板以及整合資源的平臺,在此基礎上通過針對性的營銷手段自然可以將資源逐步優勝劣汰,匯聚更多志同道合的流量,最終實現價值的積累與變現。

文化演藝產品的成功與否最終仍需市場的檢驗。價值變現的前提是具備強有力的市場需求,而市場需求則需要相當厚度的群眾(觀眾)基礎。而我國目前文化演藝市場的觀眾基礎還比較薄弱,且傳統的觀眾拓展手段的單一化以及單體劇院容量低等因素無法滿足觀眾的需求增長導致實際轉化率不高,進而造成文化消費需求及能力的相對滯后。

在互聯網時代及大數據背景下應運而生的線上演藝利用其自身優勢則很好地彌補了上述短板,觀眾雖不在現場卻能夠提高觀眾的參與度與互動性,與現場觀演形成了良好的互補。以藝術講座為例,觀眾可通過直播平臺發起實時討論與互動;另一方面,線上的方式突破了以往現場容量有限的不足,可覆蓋面大大提升,可傳播范圍更加廣泛,流量積累的能力及可能性大大提升。

如今的各行各業在向消費者導向轉型,在文化演藝行業,也開始出現了明顯的觀眾細分,這種現象與互聯網的垂直細分以及精細化運作的特性存在較高契合。上文提到的線上平臺具有高度的參與性和互動性,而這種參與性和互動性正是線上平臺社交屬性的放大體現——在短時間內積累大規模流量,而流量積累到一定程度即可通過社群營銷實現價值變現。

從認知到輸出,到交互,到裂變,再到轉化,這是社群營銷之中精細化運營之道,也是從“流量”過度到“留量”的必經過程。而在這之中,精細化運營,能起到“城門”的作用,讓流量的城池固若金湯,只進不出。

內容是互聯網生態的重要一環。當平臺匯聚了大規模流量時,如何運用這些流量實現行業的良性生態化運作,就需要持續且優質的內容。只有內容足夠優秀才能保持社群的有效粘性,才能留住觀眾;只有持續的優質內容才能夠實現搭建整個文化演藝行業的產業化體系。這就需要通過大數據分析針對用戶畫像所對應的的各個領域去進行內容推送,并積極引導溝通和反饋,制造社群熱度。此外,線上內容的運營如同實體劇院一樣,需要有清晰的定位,打造獨一無二的IP,營造勢能,樹立風格,讓觀眾不斷情感帶入的基礎上增強其粘性,以延長整個產品的生命周期。

在社群之中,我們和觀眾實時與互動的溝通得出的信息是大數據統計分析無法做到的,用戶的消費反饋也是如此,以往用戶的消費反饋往往是基于好評返現、折扣等,因此并不一定可靠,也沒有溫度,只具有參考意義。互聯網時代,自我實現,價值觀認同與社交分享是影響用戶認知活動的最重要因素。因此,更加需要對觀眾的標簽進行精細化梳理,才能全面認識不同的受眾群體,摸透他們的深層需求和潛在欲望。

如今的社群營銷不再是大投放,廣撒網的粗放時代。社群營銷是一個精細化的社區,只有找到受眾的興趣洼地,才能夠反向推導出合適的產品與恰當的營銷思路,這些都是需要人為去親身感知并操縱的。文化演藝行業亦是如此,垂直細分的深耕有利于滿足觀眾多樣化及個性化的需求,提升用戶的體驗感及粘性。就如同越來越多的劇院也逐漸演變成以打造某一種藝術門類為主導產品一樣,畢竟大數據支撐下的精細化,人性化運營才是長久出路。

2018年,《聲入人心》的爆紅是大眾傳媒高度互聯網化及其之后平民偶像化的必然。當年輕一代越來越意識到可以通過各種線上平臺等渠道獲得資訊并可以產生實時的討論及互動,發表自我觀點時,“流量”在線上平臺的大規模積累也就出現了可能性。尤其是如同鄭云龍,阿云嘎等人的爆紅及后期的正面宣傳使得兩人的大量粉絲將對偶像的喜愛逐漸轉移到對音樂劇本身以及劇院的喜愛,最終實現線上客戶轉變為實際用戶,既實現商業價值的變現,又有力的推動了音樂劇藝術的發展。

名人效應的影響有正有負,這是國家經濟飛速發展影響到人們的文化消費能力和藝術鑒賞力的體現。因此,社群營銷中名人效應的利用實則更需要通過正向的引導讓觀眾得到更多更高質的藝術營養的吸收,不斷提高觀眾的粘性,通過名人效應將流量引向行業的發展和推廣之中。

價值變現是一個潤物細無聲的過程,需要通過反復刺激并占領受眾的心理,最終產生轉化。在理性消費

久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊

![]() 首頁 > 專業領域 > 演藝經紀

首頁 > 專業領域 > 演藝經紀