來源:星娛樂法

作者:邱銳婍 殷越

dealmaker:貫穿項目始終的娛樂法律師

南加大(USC)坐落于洛杉磯,這里是很多電影人“逐夢演藝圈”的開端,無數文化創意工作者慕名而來,期待能在這座天使之城實現他們的夢想。機緣巧合之下,我們選擇了南加州大學這所娛樂法強校。

南加大開設了很多娛樂法相關的課程,比如entertainment law, dealmaking in the Hollywood industry, video game law, television and digital media, art law等,以及與之相輔相成的知識產權法,IP licensing等等,涵蓋了娛樂法的各個方面。

娛樂法律師是這條產業鏈中無可代替的一環。

經過了幾十年的發展,美國的娛樂法已有一套完整的架構,娛樂法律師偏向于是貫穿項目始終的積極參與者,也就是dealmaker,不僅要完成各類書面文件,還要參與到整個項目的談判中。故而一個項目能不能成功開展,娛樂法律師的作用不容小覷。

工會組織:相當厲害的存在

相較于一般法學院的教授,娛樂法教授大多由在職娛樂法律師兼任。在美國的娛樂產業中,由于娛樂法律師所代理的對象不同,他們處理問題的側重點也存在差異。我們的娛樂法課是由兩位教授共同授課,一位代表studio(制作公司),另一位代表talent(演員、編劇等),通過他們傳授的經驗,我們可以學習如何從不同視角全面地思考問題。

兩位教授還邀請了許多行業前線的客座教授,讓同學們多角度地了解真實的情況下,一個影視項目是如何運作的。

讓我印象最深的就是,美國工會(GUILD)是一個相當厲害的存在,例如編劇工會有WGA,演員工會有SAG-AFTRA……就好萊塢而言,工會就像保護傘,會明確約定一些合同條款的最低門檻以保護talent的權益,如果talent的權益受到侵害,那么工會必要時會舉行集體罷工……同時工會也是一把雙刃劍,在好萊塢,不加入任何一個工會,意味著你得到的機會也會相應減少。

說起演員工會SAG-AFTRA,就不得不提起前段時間在洛杉磯圣殿劇院舉辦的美國演員工會獎SAG Awards,當天眾星云集,星光熠熠。而,圣殿劇院,就在南加大旁邊,可以說占盡地理優勢!

pay or play:極具特殊的合同條款

上課的過程中,教授們會圍繞著合同條款進行授課,因為娛樂法合同極具特殊性。比如”pay or play”這個條款,簡而言之就是制作公司為了留住talent,在還未開始正式拍攝前就承諾給予他/她相應的金額,即使項目失敗,這筆金額也會支付給他/她。因此在其他的課程中,每每提到娛樂法糾紛,教授就會說,因為娛樂法領域有很多屬于自己的規則,所以會由專門的法官進行審理。

課程之外,法學院舉辦了許多相關的講座讓同學們了解更多,一般的形式是邀請三位嘉賓向大家傳授他們的經驗,嘉賓可能是來自索尼、派拉蒙等公司的法務以及各大律所的娛樂法律師。通過他們的分享,同學們能夠更加了解娛樂法工作者的工作內容究竟是什么,同時他們也會分享自己接觸到這個行業的契機,讓同學們提前對自己職業有所規劃。

電影學院:絕佳的法商融合環境

USC最強勢的學院就是電影學院,這里培養了許多國際知名的電影工作者。在平時的校園生活中,USC就有非常濃厚的文化藝術氛圍,比如每個禮拜電影學院都會公開播放電影,有的電影結束后還會有參與到該部電影拍攝制作的工作人員的訪談。

萬圣節前后的某一天,朋友圈瘋傳著一張圖——RDJ來我們學校電影學院了!

除了濃厚的文化氛圍,社交活動也是美國法學院生活中非常重要的一環。首先律師們需要依靠社交活動拓展自己的人脈,獲得最新的行業資訊,其次是法學院學生可以面對面地向已經在行業內從業數年的前輩們請教,或是借此尋求工作機會,建立自己的人脈網絡。

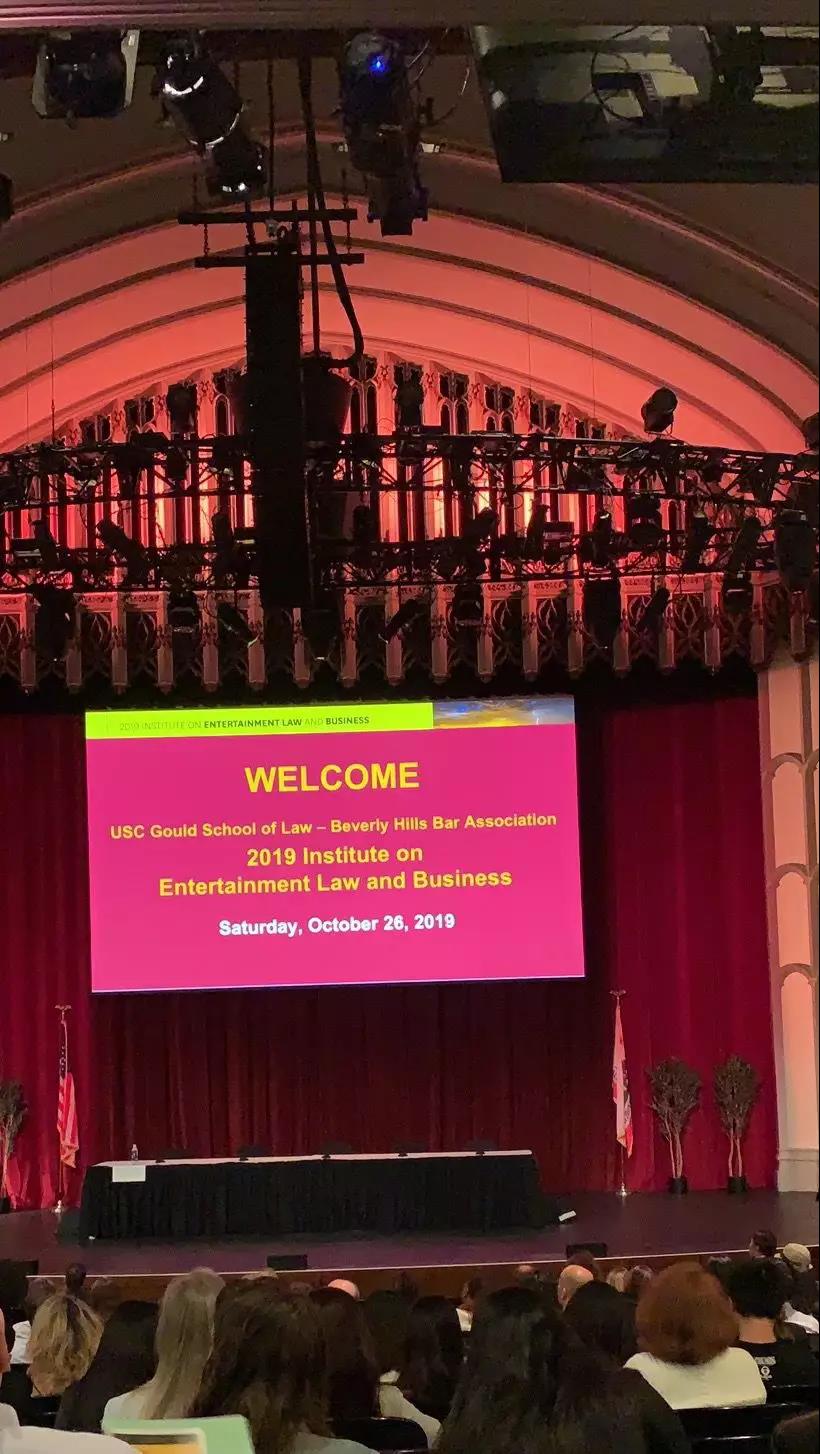

正因如此,法學院提供了很多社交的機會給學生和教職工們。2019年10月,由USC GOULD 法學院牽頭舉辦了 2019 Institute On Entertainment Law and Business。活動面向洛杉磯的娛樂法律師,南加大的學生和教職工等(學院為了鼓勵學生們參加,免除了學生們的“會費”)。活動由多個講座組成,提及了許多當下娛樂法熱門話題。有對這兩年娛樂行業發生的大事的評論與調侃,例如迪士尼收購福克斯案、短視頻平臺Quibi的興起、Netflix 在近兩年娛樂市場的亮眼表現等等;有對于某一特殊行業,比如電影配樂的法律實踐分享;也有對于行業未來的展望,讓參與到活動中的所有人都能從其中得到啟發與收獲。

斷層:必不可少的獨立思考

總體來說,在南加大學娛樂法是一件非常有趣的事情,不僅豐盈了很多相關的理論體系,也會對實際操作有一些理解。

最重要的是,會有自己的獨立思考空間。因為在學習過程中,會有一種“斷層”的感覺,這需要我們對美國的影視運作體系有更為全面的認識。

區別于國內常用的“愛奇藝”“騰訊視頻”“bilibili” 等視頻網站,美國的主流視頻網站顯然是“Netflix”、“HBO”、“Hulu”等。這導致了在上課的時候別的同學們對于他們日常應用并且對這種平臺的歷史變遷深有感觸的時候,我們的認知卻基本約等于零,所以會有一些茫然。

但是茫然過后,就會不由自主地開始比較國內與美國的異同。比如,Netflix憑借著自制劇在市場中占領了一席之地,今年的金球獎頒獎典禮上,主持人也戲稱“現在人們已經不去電影院也不看電視了,每個人都在看Netflix”,而國內愛奇藝等平臺也憑借著自制劇內容多元化的優勢增加了用戶粘性。雖然兩國文化背景差異巨大,但我們身處網絡時代,Netflix的經驗值得分析與借鑒。

或許娛樂法律師應當多多關注全球娛樂行業的種種變化與發展趨勢,對國內的娛樂產業擁有專業的認知和判斷。

40年代,美國電影市場由于電視(tv)的出現受到沖擊,直到50年代電影制作公司才對市場妥協,開始進軍電視市場;70年代VCR的出現又掀起了新的浪潮,娛樂產業又受到了新一波沖擊,但隨后又開拓自己的錄播市場;而后的有線電視(cable tv)的登場使得電視頻道增多,觀眾被分流,促進了電視內容的競爭;近年來的流媒比如amazon, HBO, Netflix的競爭對于傳統市場又是巨大的挑戰。每一次新事物的出現讓使原來的市場重新洗牌,抓住了機遇就能嶄露頭角。

現在,5G時代的來臨以及Apple tv, Disney plus等新平臺的出現,勢必會對娛樂產業產生沖擊,這恰好是娛樂產業進行新一輪市場角逐的風口浪尖—也許現在對于中國娛樂產業來說也是一個機遇。