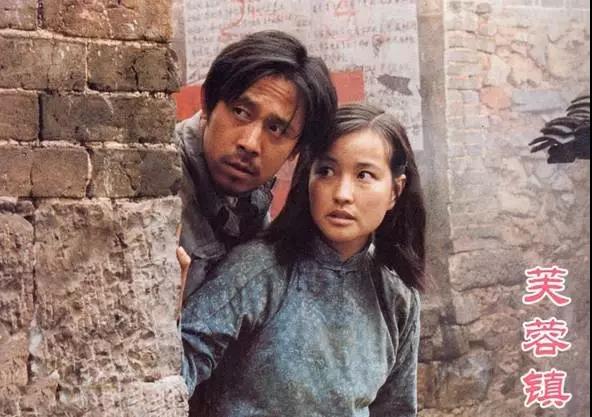

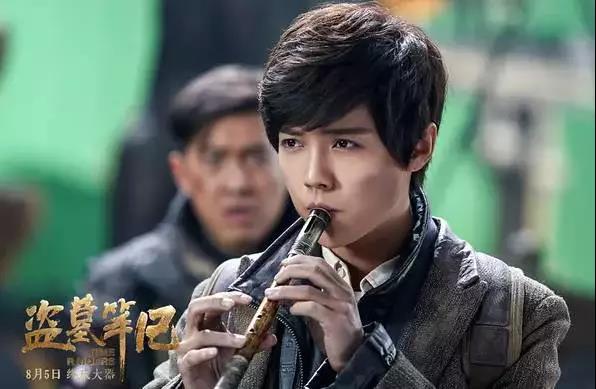

近兩年,保底發行一詞受到了業內前所未有的關注。去年上映的《美人魚》、《絕地逃亡》、《盜墓筆記》、《我不是潘金蓮》等電影,都采用了保底發行的方式。

實際上,電影發行的方式不止保底發行一種。正如商品需要經銷管道一樣,電影發行對于電影的意義至關重要。近幾年,隨著中國電影產業的發展,以及互聯網時代的到來,電影發行也在悄然發生著變化。近幾年,電影發行有哪些新的趨勢?又存在著哪些“黑幕”呢?

狹義的電影產業包括制作、發行和放映三個環節。所謂電影發行,指的是影片的出售和租賃活動,是電影發行公司的業務。對于一部電影來說,電影發行的環節至關重要,因為這是回收電影投資成本,獲取收入和利潤的主要途徑。

目前,我國的常規發行方式主要有四種:分賬發行、買斷發行、保底發行和雇傭發行。

其中,分賬發行指的是發行部門與放映部門對于電影票房收入或影片租價而發生的經濟核算方式和分配比例。目前,我國的大部分發行部門與放映部門之間的分成比例是以5:5分成,但也有4:6,4.5:5.5等分賬方式。在中國放映的好萊塢大片,多數都是分賬大片。

所謂買斷發行,指的是發行公司以一定價格買斷影片在中國市場的放映權。買斷發行的影片,一般是多國別、多體裁、多樣式的進口影片,被圈內稱作“批片”。國產片同樣有采用買斷發行形式的,《泰囧》就是由光線傳媒以3000萬買斷發行的電影。

保底發行,一般由發行方對影片進行市場預估,制定一個保底金額。即使影片的票房沒有達到保底數額,發行方也會按照這個數字分賬給制片方。如果票房超過了保底數額,發行方將拿到更高的分賬比例。去年上映的《美人魚》、《盜墓筆記》、《絕地逃亡》等片,都采用了這種發行模式。

雇傭發行,指的是雇傭有實力的發行團隊,并支付代理發行費,由該團隊對影片發行進行操作,這是國產小成本影片慣常采用的發行模式。據業內人士透露,一般國產小片的代理發行費在20萬-100萬不等,具體價格依影片而定。

從新中國誕生至今,中國電影走過了68個春秋。在這60余年來,中國電影產業經歷了巨大的變革,電影發行業也日漸成熟。回顧建國以來中國電影發行模式和發行主體的變遷,可以更加清楚地認識到中國電影發行業的發展軌跡——

建國初期,中國采用的是前蘇聯電影業的經營體制,從制片、發行、放映都采取了一系列的計劃經濟的經營形式。從建國后到20世紀90年代初,中國電影發行放映體制一直沿襲著這種“統購統銷”+“層級發行”的發行模式。

具體來說,在電影發行上,建立了中國電影發行放映公司,在各省、市建立發行機構,制訂了發行放映經營管理的各種制度。電影產品一經完成,即交由中影公司按規定價格一次性買斷電影,然后再由中影公司分別按照省、市、縣這樣的行政層級的發行公司發行到各家電影院。

隨著市場經濟體制改革的到來,中國的電影發行模式也開始向市場經濟體制過渡。1993年,國家廣播電影電視部終于下發了《關于當前深化電影行業機制改革的若干意見》及其《實施細則》,被業內稱之為“3號文件”。“3號文件”的出臺,改變了中影一家獨大的局面。自此,電影制片廠可以按照自己的意愿把影片直接銷售給各省級發行公司,通過省級發行公司向下發行,但外國影片的進口和發行仍由中影公司獨家經營。

在接下來的二十年間,國家廣電部電影事業管理局推進了一系列的電影體制改革措施。1994年,廣電總局提出,中影每年可以以分賬方式進口發行十部優秀海外影片,確立了分賬發行的新模式。2002年,廣電總局把院線制改革提上日程,促進了電影終端市場的日漸成熟。2003年,華夏電影公司成立,成為繼中影之后又一家具有進口影片發行權的公司。同年,中影集團數字電影院線有限公司正式成立,中國電影發行業正式步入數字化新時代。

伴隨著電影體制改革的深入發展,我國電影發行市場的資本準入門檻也在逐步放開。1996年,隨著《電影管理條例》的頒布,我國非公有資本被正式獲準進入中國電影發行市場,華誼、新畫面等民營電影公司開始介入到電影發行之中。2003年,廣電總局出臺了《電影制片、發行、放映經營資格準入暫行規定》,提到“鼓勵國有、非國有影視文化單位成立專營國產影片發行公司”,徹底向國內民營資本敞開了電影發行市場的大門。

在2005年,隨著CEPA在我國內地得到進一步深入以后,香港電影發行公司也開始在我國內地的電影發行市場中嶄露頭角。自此,國有資本、民營資本和港資在我國的電影發行市場開始形成三足鼎立之勢。

分析:中國的電影發行模式有什么新變化?

近幾年,隨著電影產業的發展,以及互聯網時代的到來,中國的電影發行也在悄然發生著變化。文創資訊認為,中國的電影發行業出現了三個新的趨勢——

近幾年,互聯網對電影行業的影響越來越深。尤其在觀影排片、購票選座方面,已經很難脫離互聯網。2015年,國產電影票房前十的影片中,在線票務平臺參與發行的影片已經占到了9部。而在今年春節檔的購票方式中,線上購票占比為78.2%,遠遠超過了線下購票。

互聯網時代的在線選座,甚至可以造成“倒逼排片”的效果。一部電影通過預售和提前“占座”,可以讓影院提前感知到市場熱度,讓觀眾的需求直接反饋給影院經理,影響排片甚至決定排片。2014年上映的《心花路放》因超低價的票補,還未上映就收割了1億預售票房,鎖定了上映后的先發優勢。

更大膽的嘗試是,互聯網發行和傳統院線發行同步。2015年,愛奇藝與導演王晶宣布拍攝6部電影,計劃全部由電影院和視頻網站同步上映。此外,在院線發行困難的獨立電影、小眾藝術電影,也可以通過互聯網發行獲得更多關注。

2、保底發行盛極而衰

去年,《我不是潘金蓮》低排片引發的口水戰,無意之間把保底發行端上了臺面。實際上,保底發行的熱潮早已席卷了去年的影視圈,《美人魚》、《封神傳奇》、《盜墓筆記》、《絕地逃亡》、《鐵道飛虎》都采用了保底發行的模式。

保底發行的大熱,歸根結底還是因為近幾年的幾個成功案例。2014年,《心花路放》由北京旅游(現名北京文化)與中影股份北京發行分公司保底5億元發行,最終票房達到11.8億。2016年上映的《美人魚》,以和和影業為首的多家公司保底票房18億,最終票房突破34億元,讓發行方大賺一筆。

然而,隨著票補的退潮,國內電影市場持續低迷,保底發行這門生意也越來越難做。成龍的《絕地逃亡》,馮小剛的《我不是潘金蓮》,最終票房都沒有超過保底金額。伴隨著票房市場泡沫的擠出,今年的影市正在朝著更為理性的方向發展,并不利于保底發行的發揮。

3、發行與營銷已經密不可分

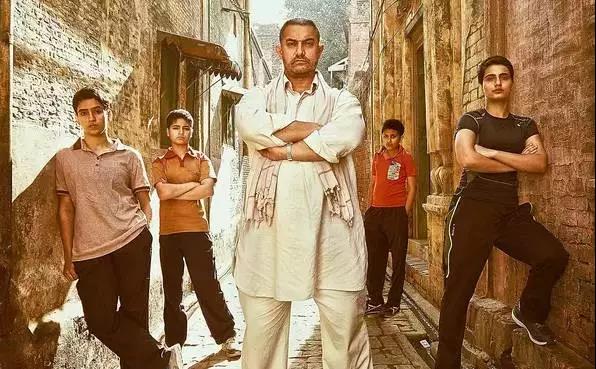

最近,《摔跤吧!爸爸》在首日排片不力的情況下,憑借超高口碑實現了排片的逆市上揚,票房直追好萊塢大片《銀河護衛隊2》。可見,如今的電影口碑越來越重要,已經到了可以影響排片和票房的地步了。

在這種情況下,發行的內涵已經不再是傳統意義上的發行,現在的發行工作更重要的是對影片的營銷與宣傳,營銷不應該再跟發行分開討論。對于發行公司來說,也必須具備營銷和宣傳的能力。

揭秘:中國的電影發行存在哪些黑幕?

去年3月,《葉問3》上映3天拿下4.7億票房,遭遇了“虛假排場”、“票房注水”的質疑。未料及,這一事件牽扯出了中國電影發行“買票房”的黑幕。

原來,《葉問3》的發行方快鹿集團,在發行中與大量影院簽署了“包場”協議。僅上海一地牽扯到的影院就有200家。根據在線選座網站的公開數據顯示,該片一些位置并不好的座位卻比黃金位置賣得更快。在個別影院的午夜場,每隔10分鐘就排一場《葉問3》,票價高達203元。

發行方為什么要自己出錢買票房呢?答案很簡單。大數據會影響觀眾觀影,電影的票房表現好,排片率會跟著提高,選擇觀看這部電影的觀眾也會更多。一部電影的出色票房表現,還可以為發行方的下一部電影造勢。近兩年上映的《英雄之戰》、《捉妖記》、《大魚海棠》、《我不是潘金蓮》等多部影片,都曾被爆出“買票房”、“幽靈場”的傳聞。

除了買票房,電影發行業還存在一大黑幕,那就是返點。據業內人士透露,在國內的分賬體系中,片方/發行方和影院分別分得43%、57%的票房。有的片方為了使影院在排片時給自己更多的場次,自動讓利分成點數,將本該屬于自己的票房分成返還給影院。這種方式被稱為“返點”。

可能觀眾不會想到,很多電影的高票房竟然是如此“操作”得來的。諸如此類的黑幕,雖然提高了個別電影的票房成績,卻破壞了電影市場的公平競爭機制,也損害了同期上映電影的利益。2015年上映的《闖入者》,上映時排片不足1%,最終只收獲了1000萬票房。有業內人士爆料,《闖入者》排片慘淡,是因為同期的競爭對手買了票房,自己的排片受到了擠壓。

《葉問3》的票房造假被曝光后,廣電總局也加大了打擊票房造假的力度。今年3月1日,《電影產業促進法》正式實施,明確了票房造假的懲戒機制——電影發行機構和電影院如果制造虛假交易、虛報瞞報銷售收入,將沒收違法所得,處5萬元以上50萬元以下罰款;情節嚴重的,責令停業整頓;情節特別嚴重的,吊銷許可證。

《電影法產業促進法》實施后,國內的票房造假似乎有偃旗息鼓的跡象。今年上映的國產新片,至今還沒被爆出票房造假的消息。《電影法》的實施,能徹底掃除電影發行黑幕嗎?

其實,買票房的行為在發達的電影市場并不存在。除了國外買票房太貴之外,外國電影的盈利方式也是多種多樣的。比如,美國建立了七層窗口發行模式——影院、有線電視的“單片付費”頻道、有線付費電影頻道、家庭錄像、有線電視、無線電視這七個窗口,保證電影從上映到下線三年都有收入。

相較而言,國產電影盈利模式比較單一,主要還是依靠票房,因而片方和發行方會一味追求票房,甚至不惜進行票房造假。如果國內能夠借鑒這種發行模式,或許會對偷票房有一定的遏制作用。

另一方面,在電影市場成熟的國家,觀眾有比較成熟的觀影習慣,不會看到哪部電影票房高就盲目跟風。而中國觀眾的“從眾心理”明顯,往往會對高票房電影產生強烈的好奇心。在這種情況下,如果政府加大對藝術電影的扶持力度,協助國內電影人拍出更多的優質電影,或許有助于培養觀眾的健康觀影習慣,從而形成良性循壞。