您現在的位置: 首頁 > 專業領域 > 影視制作

首頁 > 專業領域 > 影視制作

中國影視法律網:“窮人”消失了?影視創作不可脫離生活

有媒體近日統計了一份《國產劇失蹤人口調查》,發現有一類人物形象幾乎消失了,那就是“窮人”。比如微博2019年電視劇大賞榜單里,前20名有7部古裝劇、10部偶像劇,“窮哪輪得上他們”,這是關于題材類型;還有就是劇中人物的職業,動輒律師、都市白領等,哪怕在滬務工稅后工資2000元、信用卡欠款5000元的人物形象,也“只能寒酸地”住在上海一套精裝的一室一廳里,而某劇中家欠巨債一邊賣唱一邊刷盤子逐夢的女主卻穿著一身名牌……如果說題材視野是顯而易見的,那么具體到人物形象的現實依據、合理邏輯,就不難看出其中的勉強甚至牽強,那似乎想表現底層人物生活的努力,倒更像是一種低調的“炫富”或“撒嬌”。實際上,也反映出了創作者與生活的隔閡及創作的隨意。

2020年是我國推進脫貧攻堅、實現全面建成小康社會的決勝之年,剛剛召開的中央經濟工作會議對此進行了全面部署。當此之際,電視劇中越來越多地出現新的職業、階層、身份及新的生活場景、新的人物形象,反映出社會的發展進步特別是人們生活水平的提高,無疑值得肯定;而部分創作者恐怕也努力想呈現普通人脫貧創富、勵志奮斗的歷程,以小見大地展現我們時代的偉大實踐。但從上述例子看來,部分電視劇并未真正地深入生活、理解生活,其視野即便不是狹隘的,至少是不立體、不完整和經不住推敲的。究其原因,要么是創作者缺乏生活體驗、現實認知,要么就是身在此而意在彼,看似要表現現實生活,其實還是在古裝劇、偶像劇的路數里兜圈子。

在豐富人民群眾日常娛樂生活方面,古裝劇、偶像劇發揮了積極作用,本來無可厚非;而近些年來的有關政策調整,也是針對其過度泛濫所作出的規范和引領——某種意義上講,當前部分電視劇表現現實生活不夠“現實”、動輒“花樣年華”“小時代”的現象,何嘗不是創作者閉門造車,追求奇情險怪、超然浪漫所致呢?如果說題材狹隘化是顯而易見的,那么可能為人所習焉不察的恐怕就是,發現生活、深掘題材的情懷退化,仔細推敲、精心打磨的能力退化,取而代之的是精致的“生活拼盤”。很顯然,這跟我們的生活是有距離的,難以取得共鳴,甚至對于凝聚時代精神、彰顯時代價值是有害的。我們當然樂見“窮人”早日告別“貧窮”,而當前我們也正舉全國之力為此努力,但作為一個相對的階層概念,即便全面建成小康社會之后,最基礎、最大多數的普通百姓依然是我們國情特征的基本體現。反映到創作上,過度“精致”則脫離現實,就難免走偏,也容易走形,甚至容易造成一種大功告成、人人如此的假象,仿佛從此淡忘了來路上的艱苦奮斗。

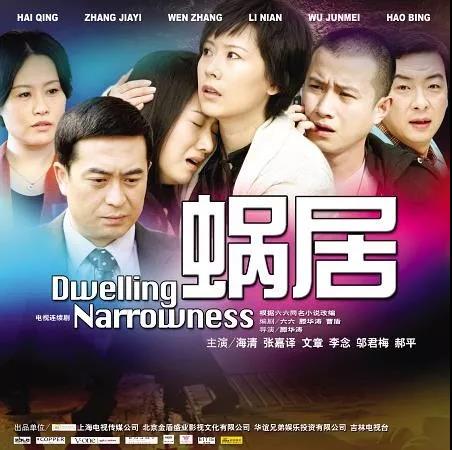

對于文藝創作來說,經濟賬絕不是小問題。馬克思講過,一切革命的根本問題,都是經濟問題。上個世紀90年代風靡大江南北的電視劇《渴望》,其中塑造的女工劉慧芳形象,雖然不能稱之為典型的“窮人”,但絕對是代表大多數人、寄托大多數人情感的形象,所以能夠大受歡迎。隨著經濟發展、社會變遷特別是城鄉社會轉型,人物形象也逐漸發生變化,可能會有《鄉村愛情》中的王小蒙,有《平凡的世界》中的孫少平,也不乏都市白領、職場新銳和各行各業的人物,但他們的生活底色、情感邏輯應該是相通的,都要考慮衣食住行。哪怕創作者故意“讓”人物窮或富,或隱或顯都需要有一本經濟賬來支撐其邏輯自洽。像電視劇《蝸居》中表現普通人為買到房子而辛苦奔走的場面,至今讓人印象深刻。而“小時代”化的傾向,恰恰架空了支撐人物生活的基礎,讓人物不食人間煙火似的“炫富”“撒嬌”,實際上不過塑造了一批時代的“空心人”“塑料人”,跟大多數人的艱辛奮斗相距甚遠。

這種傾向其實曾經遭到過嚴厲的批評,也引起了廣泛的討論。幾年前電影《小時代》因其“三觀不正”而遭到詬病,如今部分電視劇就連精致修飾的針腳線頭都暴露出來了。無論是情懷缺失還是能力不足,它們彼此絕不孤立,而是有著密切的內在聯系——正是對普通人的日常生活缺乏關懷和關注,造成了生活體驗不真實、不深入,不能體察普通人的生活苦樂、行為舉止,也就失去了磨礪和積累藝術能力的最大依靠。所謂“生活是藝術的源泉”“人情練達即文章”,若連人穿什么衣服才合乎他(她)的經濟條件、工作環境、生活處境都不關心、不用心而隨意安排,當然更談不上細致生動地塑造好這樣的人物形象了。

總而言之,創作要算好“經濟賬”、避免“撒嬌”體,這樣才能更好地還作品以生活本色、表現人物凝聚精神力量的奮斗歷程;生活是豐富多彩的,它應該體現到多樣的題材、不同的人物形象身上。只有這樣,若干年后再回首,我們才可能真正地為這個時代自豪并發自內心地感嘆,我們曾經艱辛過、奮斗過,并且實現了生活的理想目標。

來源:《中國藝術報》

圖片均來源于網絡

久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊