您現在的位置: 首頁 > 專業領域 > 影視制作

首頁 > 專業領域 > 影視制作

中國影視法律網:疫情給影視創作帶來哪些啟示?

來源:綜藝報作者:安琪

無論是真實記錄,還是真人真事改編,這場戰“疫”,戲路很廣。

2019—2020年對中國影視業而言,可謂一波三折。

2019年以來,整個影視行業上市公司市值平均下跌72%,整體市值不足之前的1/3。更有不測風云——隨著新冠肺炎疫情暴發,所有賀歲片史無前例地集體撤檔,影視劇拍攝工作全部暫停,行業發展面臨前所未有的考驗。

2月7日,北京市廣播電視局發布《關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持網絡視聽企業保經營穩發展的若干措施》,提出“線上提交備案材料、壓縮備案審核工作時間、幫扶受疫情影響的重點題材節目、為創作生產反映防疫抗疫的視聽作品開通綠色通道……”等八項措施。

2月12日,北京市電影局在致首都電影行業的公開信中也表示,將優化電影行政審批業務的服務,擬對今明兩年重點影片、重點項目和受疫情影響嚴重的創作項目開設綠色通道,將廣泛征集反映抗疫事跡的影視作品并擇優予以資助扶持。

政策的出臺,給整個行業注入了一劑強心針,同時也對抗疫影視創作釋放出了積極信號。

影視是大眾藝術,它需要先讓人們產生興趣,震撼視聽,才能滲透心靈,引人深思。那些火爆微博和朋友圈的一張張相片,一段段故事,一首首贊歌……都是影視創作者們最好的素材。無論是真實記錄,還是真人真事改編,這場戰“疫”,戲路很廣。

2020年1月22日,美國紀錄片《流行病:如何預防流感大爆發》在Netflix首播。2019年9月,美國暴發了最嚴重的一次流感,近1900萬人感染,18萬人住院,1萬人死亡,該紀錄片隨之誕生。片中有一句話令人印象深刻:“靠大眾自己不能抵抗流行病,醫生不能,政府也不能。只有三者通力合作,才能擊敗它。”

紀錄片的意義在于真實。無論是詩意型、闡釋型、觀察型、參與型、反射型,還是表述行為型紀錄片,我們正在經歷的一切,都可以成為創作者們的素材:那些最開始不以為然,卻在疫情暴發后手足無措的群眾;那些為了解事情真相四處奔走、沖上前線的新聞記者;那些冒著感染風險,留守在醫院,夜以繼日工作的醫護人員;那些不得不被分開隔離,也許自此與家人天人永隔的疑似和確診病患;那些為了給醫務人員提供更多休息和便利空間,不計較個人利益、安危和得失的志愿者;那些因為這次史無前例的封城,想出出不去,想回回不來的人們;那些身居海外幾乎將全球超市里的口罩一搶而空的華人華僑;那些被迫停止運營的餐飲、酒店、航運、商務……就算不走上街頭,不走進醫院,身邊的社區、鄰居,哪怕是一個人禁足家中的日日夜夜,每分每秒,都是珍貴的歷史影像。

自疫情發生以來,已有不少網友或業內人士相繼對全球那些以瘟疫為主題的影視劇進行了剖析。如,以埃博拉病毒為主題的熱門美劇《血疫》,因豬流感病毒而導致封城的韓國電影《流感》等。暫且不說這些影視作品所表達的內容是否全面,或者拍攝技巧和敘事方式是否完美流暢,但可以肯定的是,無論從哪個角度切入,關于新冠肺炎疫情,都有著太多太多的故事可以挖掘:從華南海鮮市場到武漢病毒研究所;從網絡瘋傳的催人淚下的病患日記到醫護人員布滿壓痕的臉;從各方醫療用品告急到“山川異域,風月同天”;從為生活所迫,在寒風中獨自擺攤賣菜,卻一整天無人問津的老大爺,到因害怕傳染家人,在大年初一與來醫院給自己送水餃的女兒隔空擁抱的護士長;從海外視頻網站流傳出來的情緒崩潰痛哭流涕的醫務人員,到為緩和病房氣氛,調節同事情緒,給自己防護服上寫“胡歌老婆”的小護士;還有那些為照顧“留守寵物”自發組織起來的救援小隊;給派出所民警送完口罩拔腿就跑,留下民警遠遠為其敬禮的市民……

近年來,以小人物展現大格局的故事屢見不鮮。反映現實,展現人性,正是在疫情這個大的主題背景下,最能夠引起共鳴的素材。

關于直播、短視頻和微電影——自發創作,營造積極氛圍

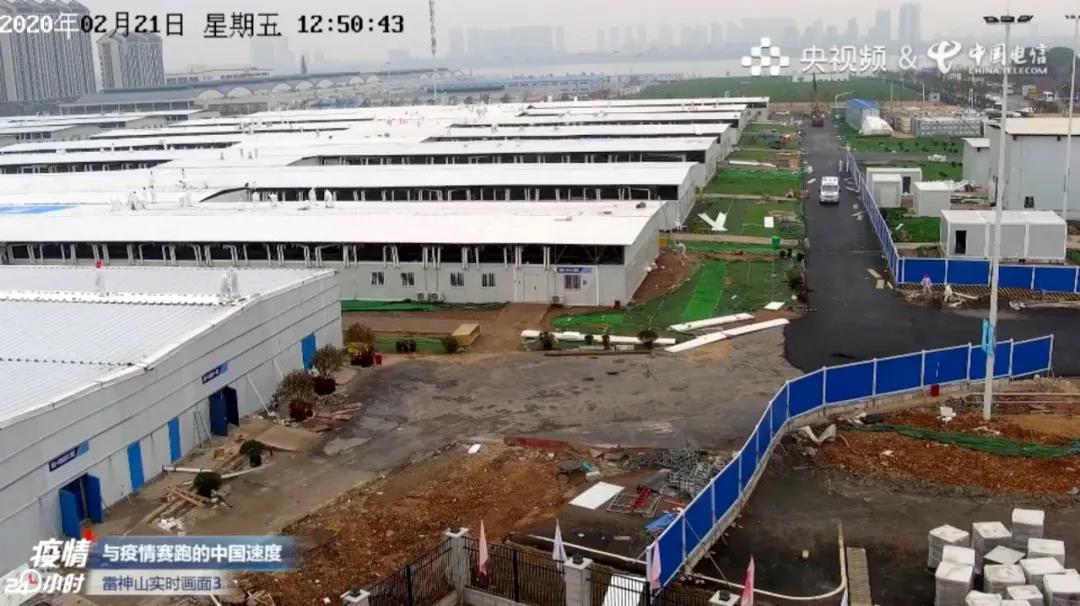

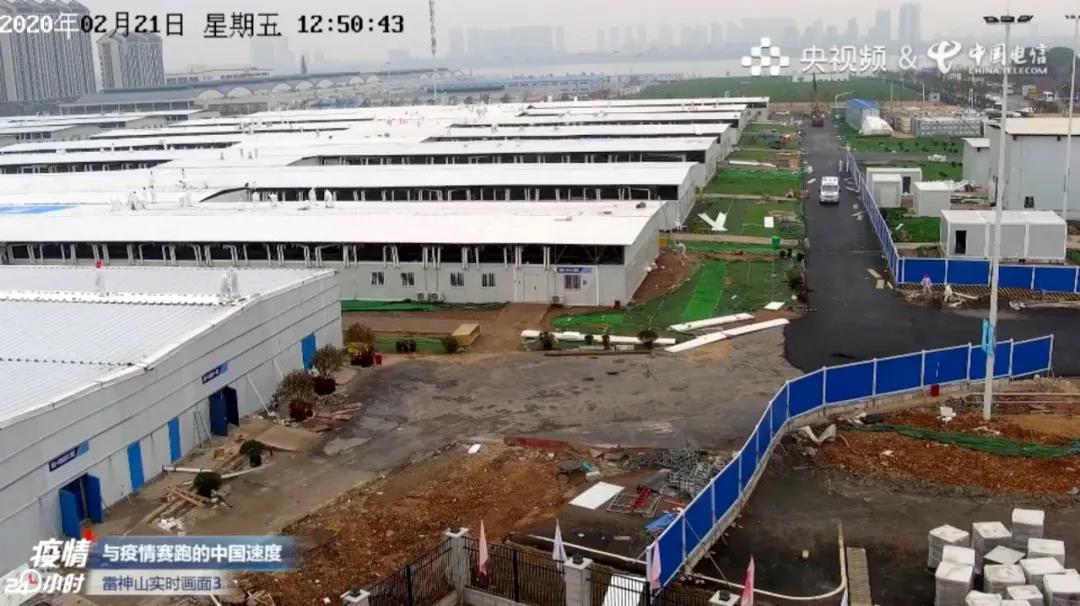

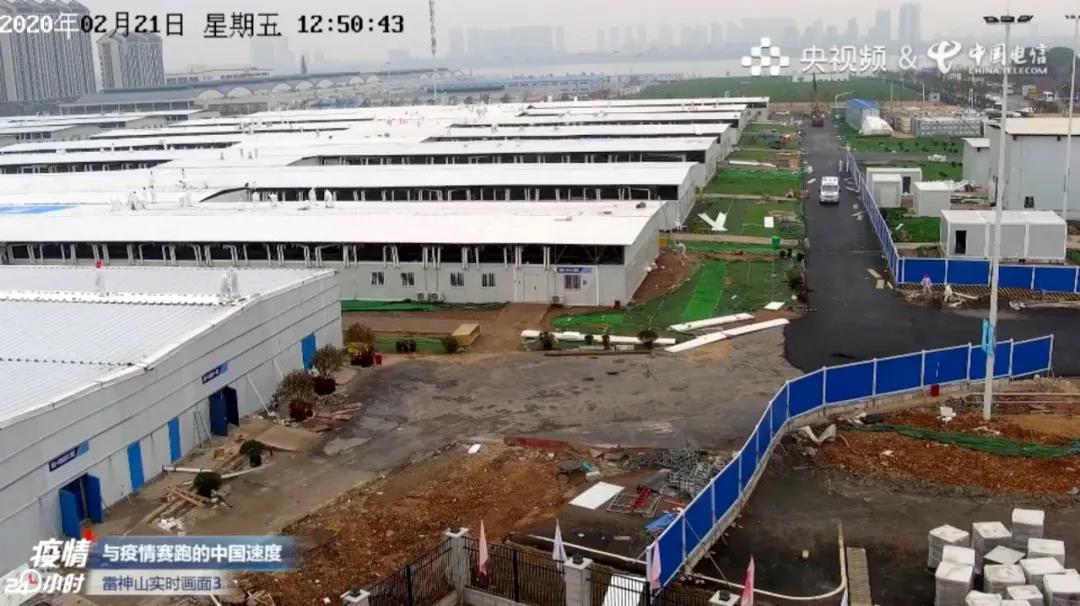

近年來,隨著網紅經濟的出現,以及網絡技術的高速發展,視頻行業逐漸崛起一批新的內容創作者。直播、短視頻和微電影就這樣站在了風口浪尖,極大地滿足了現代人對快餐文化的需求。不得不說,這一次“雷火雙神山”醫院建造過程的慢直播,對安撫民眾、平息流言起到了重要作用。它在幾乎不存在任何外界干預的情況下,以高度的真實性及強烈的參與感,成功地為政府工作做了一次強有力的宣傳。當受眾成為事件的參與者和見證者,政府與人民之間的信任也自然地建立起來。

此外,爆紅網絡、感動萬千網友的武漢城市宣傳片《武漢莫慌 我們等你》;“湖南武警”策劃制作的抗擊疫情公益短視頻《永遠守護你》;收集了為醫療隊送菜、從國外背2000件防護服給醫院、為車站送500斤消毒液等生活中小事件的微視頻《謝謝你,每一個平凡的中國人》;還有為了聲援戰斗在第一線的工作人員,鼓舞全國人民抗擊疫情的信心,而迅速創作出來的抗疫歌曲MV等等,都在第一時間以極富感染力的內容和強烈的社會責任感,營造出了積極的抗疫氛圍。

還有網絡上無數網友自發創作的漫畫,抖音、快手視頻平臺上的搞笑小視頻,以及腦洞大開的防疫“妙招”……不得不說,在全民抗疫的特殊時期,這些民間智慧與生活幽默成為了對抗恐懼的良方。

向觀眾傳遞及時、準確、權威的防疫知識,是媒體工作者刻不容緩的任務。在各種假消息滿天飛的特殊時期,媒體要更好地承擔起帶領觀眾辨別是非的重任,讓他們建立起“你看不懂的東西,不要隨便噴;你不確定的消息,不要隨便信”的意識。

所有的矛盾、誤解和盲目,都源自于對知識的匱乏。媒體創作的目的,是將那些“看不懂的東西”,深入淺出地讓更多老百姓“看懂”。科學再深奧,也終究是為人類服務的。專題節目,正好滿足了短時間內拉近各行各業之間距離,增進彼此了解的條件。因了解,才會有理解;因理解,才會有支持;因支持,才會有共情;因共情,才會萬眾一心。

唐朝詩人白居易在倡導新樂府運動時曾提出口號:“文章合為時而著,歌詩合為事而作。”隨著科技發展,創作的形式已經不僅僅限于筆頭。反映時事是基礎,揭露現實是必須,反觀當下,也許我們可以再加一句“影視合為人而攝”。這個“人”,除了人文、人情,還有人性。

縱觀古今中外,好的藝術作品,最核心的還是講述人性。而影視作品所擅長的,恰恰是綜合利用視聽語言手段,以一種浪漫主義的表達方式,將那些直擊心靈的情感和人性(無論是美好的還是丑陋的),傳遞得更加直觀且生動。

何為人之本性?18世紀著名哲學家、歷史學家和劇作家,德國啟蒙文學代表人物席勒曾說,人之本性是一種二元分裂結構,兼具感性和理性兩種特征。表面上看來,感性和理性是彼此對立的,但是根本上,此二者之間具有一種相互從屬和相互奠基的關系。一場疫情帶來的災難和危險,往往不是疫情本身,而是因“疫”而變的人類。誰人不自私?誰人不恐懼?然而任何一個人,在民族危難面前都無法獨善其身。古羅馬哲學家西塞羅和塞內卡對“人格”一詞的內涵也做了詮釋:人應通過自身之精神性(即理性思考)和物質性(即身體感受)的統合運作,去實現福德一致的圓滿生命。

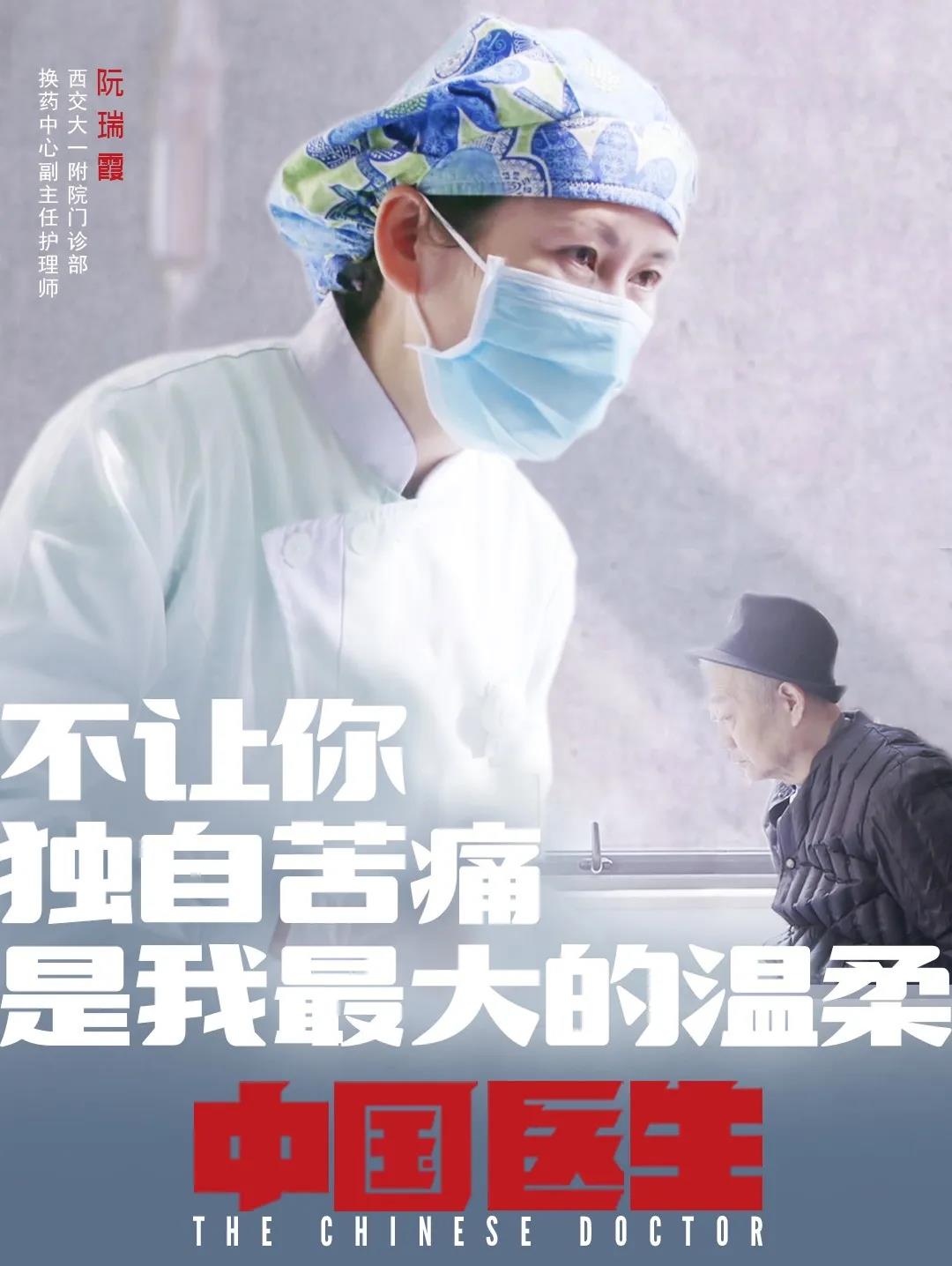

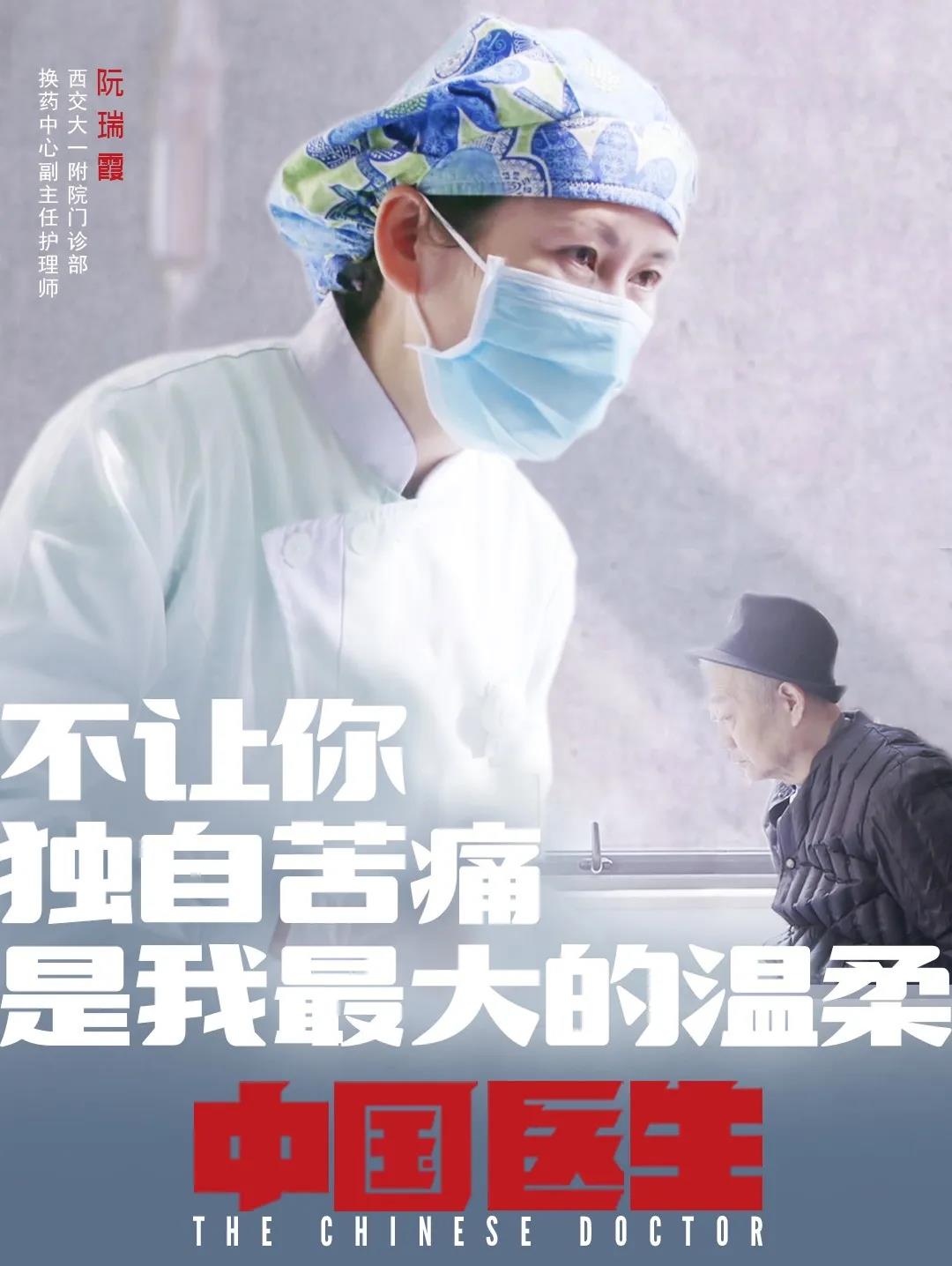

在災難面前,最觸動人心的并不是義無反顧地慷慨赴死,而是真實地表達和展現一個有血有肉的人,在面對生死抉擇時的矛盾與掙扎。猶如在紀錄片《中國醫生》中,一位女醫生坦然且堅決地對著鏡頭表示,“絕對不讓自己的孩子當醫生。”畢竟,“中國醫生”這四個字,背負了太多的汗水、淚水和委屈。還有消防員、交警、快遞小哥……他們也是普普通通的人,卻在關鍵時刻冒著巨大的風險堅守一線。他們不怕嗎?當然也怕。他們不想退縮嗎?我相信在某些瞬間,他們一定也是猶豫過的。但是,就像那位金銀潭醫院的小護士,在車上哭了一路后,仍選擇守護病患;快遞小哥汪勇在面對深夜不好叫車的醫務人員時,不忍心不管,選擇送他們去醫院……這便是人性中的“真”。我們不敢說那些冒著生命危險堅守在抗疫一線的人,是否都有著“敢為天下先”的豪情,有著守護光明的信念;但是可以肯定的是,他們的每一個舉動皆出于本性中的“善”。

正如鄧紫棋新歌《平凡天使》中的那句歌詞,“世界因為你,在痛里有感動”。那一雙雙堅定的眼眸,一聲聲真心的“謝謝”,一張張舒展開來的笑顏,不正是影視創作者一直以來都想讓大家看到的“美”嗎?

久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊

![]() 首頁 > 專業領域 > 影視制作

首頁 > 專業領域 > 影視制作