過度地復制爆款、過度揣測年輕人的思維、過度忽視學院派,這“三個過度”正在綁架當下的影視創作。

影視圈中的創作人員和商業人員討論創作時,有一個很有意思的現象:當創作人員慷慨激昂地闡述著想法,以及希望通過故事抵達的遠大志向和蘊含著的深厚感情,商業人員卻不為所動,只問一句,有成功的前例嗎?

2015年之后,傳媒突然成為了資本關注的焦點,一瞬間各方勢力進入,打破了原本的影視格局。如果說之前是懂影視的、愛影視的人來投資影視,那么從2015年之后,是希望從影視中牟利的人,成為了影視的“金主”。兩者最大的區別,就是對于創作的“懂得與否”。

影視被劃歸為高風險類投資,投資者本能地追求降低風險的可能性。于是,雖然不懂影視,但懂得資本運作的投資人用商業最普遍的邏輯來判斷影視創作,即對于成功前例的復制。

某平臺公司甚至開發出一套系統,輸入了所有成功的參數,如果一個新劇本在系統中顯示沒有任何成功的案例,便直接被丟棄,甚至進入不到人工審核的步驟。

雖然影視進入寒冬,曾經逐利的資本開始對影視避之不及,但是他們攪動后的影視已經再也回不到2015年前的樣子,而是留下了許許多多不可磨滅的印記,甚至連影視圈曾經的自己人,都開始相信這一套商業邏輯。

或者說,讓數據和機器來作為風險的承擔者,很少有人愿意為一個創新的劇本擔保,去承擔可能的損失。讓數據來背鍋,讓數據作為PPT上說服老板的支撐。

而當這一切發生的時候,影視圈也深深地感受到是如何被這些機械事務裹挾,所以,每當有契機,大家還是會同仇敵愾地痛罵“唯流量論”“唯IP論”“唯演員論”。

機器只是復制,唯有人才能創作。目前中國影視圈的創作,卻被如同機器一般的刻板印象限制住,許多具有生命力的創意剛剛萌發,就被固有邏輯束縛,永遠停留在搖籃里。

過度復制爆款

近來影視圈的聚會,都無可避免地會談到同一個劇作——《哪吒之魔童降世》(后文簡稱為《哪吒》)。有趣的是,大家很少討論對于影片的感受,而是聚焦在一個問題,《哪吒》為什么會有如此高的票房?

答案也是千奇百怪,成為花式夸獎的集合表演。有人說《哪吒》懂得現在年輕人想什么,有人說《哪吒》全程都是笑點,有人夸《哪吒》畫風是國漫良心…

其中有一種觀點是,《哪吒》中的李靖夫婦,表現的是80后左右父母的育兒態度,他們渴望把最好的東西給孩子,給予孩子無限的陪伴,是沒有缺點的父母。

不像過去的父母,總是因為工作而疏于對孩子的管教。這正切中了現在年輕人的所思所想,所以它引發了時代共鳴。乍聽沒錯,可是,稍微回想一下,這個理論又把前一段時間火爆全網的蘇大強置于何地?

看電視(ID:TVwatching)采訪了一位編劇,他正在參與一部一線明星參演的電視劇創作。前一段時間由于《都挺好》的火爆,編劇接到資方的意見,要求按照蘇大強創作劇中的一位家長角色,讓角色竭盡所能地接地氣。

編劇們按照這樣的意見,創造出一個有著自己的私心和缺點的小市民爺爺。過了一段時間之后,又因為《親愛的熱愛的》的韓商言走紅,資方判斷沒有任何缺點的人物形象才是現在觀眾喜歡的,要求調整劇本里爺爺的定位,他不能有任何的缺點,應該是有教養的完美霸道總裁爺爺。

看電視(ID:TVwatching)采訪了另外一位正在進行電影項目創作的編劇,他正苦惱于領導們的修改意見。

劇本中設置了一位媽媽,是目前一部分有控制欲的家長形象代表,希望把最好的事物都給孩子,其實是企圖最大限度控制孩子,讓孩子獲得成功以滿足自己的虛榮心。但是得到的修改意見是,這樣的人物設置可能會因為太過真實,刺痛一部分家長的自尊心,建議刪除。

就當這位編劇苦于如何說服領導時,《小歡喜》出現了。“太過真實”的中國式家長形象,激發了觀眾的共鳴,讓《小歡喜》成為了近來難得的真實派創作爆款。

影視創作是需要極度想象力和創新力的工種,復制爆款的邏輯卻從根基上動搖著影視的開拓精神。

當底層創作人員絞盡腦汁地貢獻出故事創意,卻被上層人員的控風險意識鎖死,久而久之,創作人員疲憊感漸強,逐漸丟棄主觀創作意愿,成為了高層的意志執行,堆砌出一個爆款因素疊加的“四不像”。

這其中的根基邏輯,是資本和創作團隊沒有達成互助互榮的深層理解。創作人員被資本綁架著。

當網絡對《哪吒》開始一片倒的夸獎之時,也看到了一些不同的聲音,這些聲音大多會以這樣的方式開頭,“說了大家不要噴我,我并沒有看出《哪吒》有多好”。并且,這些聲音不在少數。細數近年來的國產爆款,似乎皆是如此。

一位影視圈高層人士在談及《哪吒》的走紅時,沒有太多的溢美之詞,而是說了一句真話:在政策對國產漫畫如此保護的情況下,只要是水準差不多的國漫,都能爆。

過度揣測年輕人的情緒

在談及創作爆款時,還有一個普遍的句式,就是“這部劇表達了現在年輕人的想法”。

每一個時代的年輕人,差別真的有那么大嗎?

不可否認,每一個時代的年輕人因為生長環境、科技發展的變化,確實會存在一些不同的特征,但是每一個時代的年輕人都是共性大于區別的。年輕是一種年齡特征,是人類必經的一個成長階段,而不是特定時代的特定產物。

一位影視公司老板在概括《哪吒》為何成功時,將其歸因于“我命由我不由天”是這一代年輕人的特征,是這個時代的年輕人不同于以往的想法。

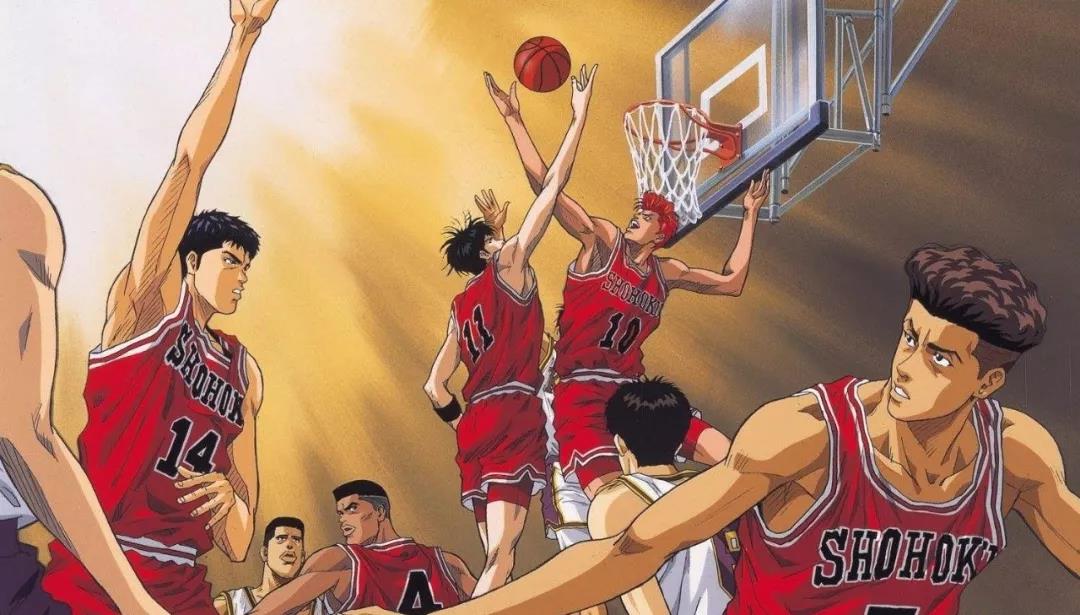

但只要稍稍回顧,就能看出這個觀點的漏洞。拿出與《哪吒》有許多相似的《灌籃高手》,手插褲兜的哪吒與手插褲兜的櫻木花道,完美帥氣的敖丙與完美帥氣的流川楓,無論是畫風還是人設都有著諸多的相近。

而誕生于十多年前的《灌籃高手》也表達了“我命由我不由天”的熱血感,成為了一代人的青春記憶。

一位導演告訴看電視(ID:TVwatching),在進行思路闡述時,他懂得現在的投資人都希望聽到一些網絡化的情緒和詞語,營造出所謂的網感,借以感受這個創作是能夠打動這個時代的年輕人的。

為了更好地讓其他人理解故事的內在氣質,他使用了“屌絲逆襲”和“階級躍層”這兩個詞語,投資人聽后,認為這是一個“過時”的概念。