真人真事改編,成為近期影視行業的一大熱點,為何能站上風口,其創作優勢和難點何在?

文 | 晴梔

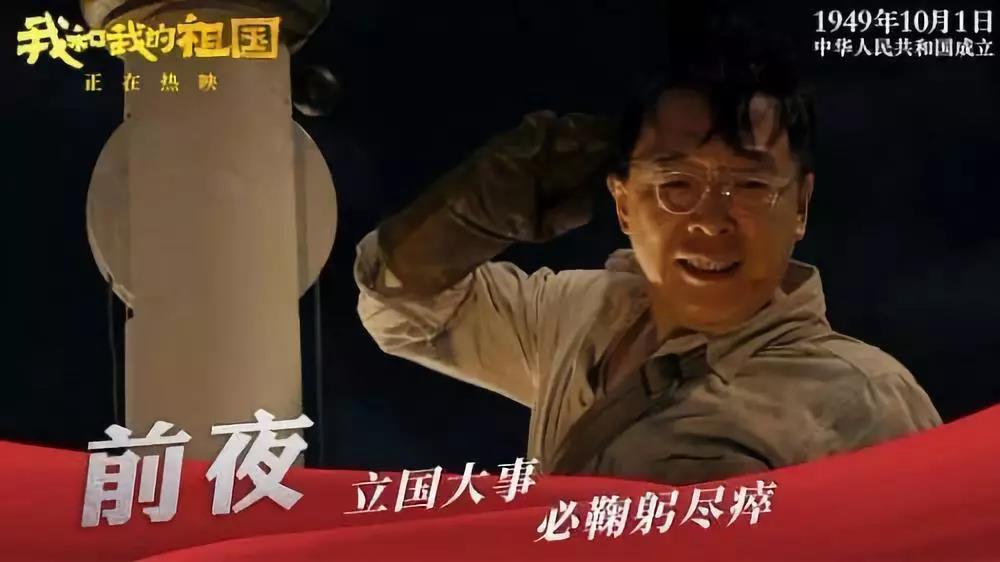

“真人真事改編”是近期影視作品的一大看點,今年國慶檔上映的三部主旋律電影《我和我的祖國》《中國機長》《攀登者》均取材于真實事件,定檔2020年春節檔上映的兩部大片《中國女排》《緊急救援》也改編自真人真事。

影視劇中也出現了大量改編自真實人物事件的作品,目前已有開機或計劃拍攝消息的作品包括《未知罪》《鄧麗君之我只在乎你》《霍元甲》《庫爾班大叔和他的子孫們》《獵狐》《國家行動》《垂釣者》《獨臂悍將》《覺醒年代》《馮子材》等二十余部作品。

這些作品有的是從宏觀歷史出發,展現時代風貌,有的是從小處著手,講述特定人物或特定事件的故事,真人真事改編儼然正在成為影視創作方關注的重點之一。

一直存在的鮮活力量

根據真實人物和事件改編的影視作品,可追溯到一百年前。1921年播出的電影《閻瑞生》是中國第一部新聞改編電影,由1920年上海的一則社會新聞改編而成,講述了濫賭成性的閻瑞生因欠下賭債,對當時花國大選獲勝者王蓮英起了殺心,后來謀財害命,將其拋尸野外。

《閻瑞生》

隨著后來電影受政治影響越來越明顯,因契合電影發展的需求,加之紀實性手法的盛行,新聞電影迅速發展。

許多導演開始從生活入手,關注社會底層和邊緣人物,力圖反映社會矛盾,《可可西里》《日照重慶》《落葉歸根》《天注定》等多部優秀作品出現,這些作品或改編自轟動一時的重大案件、或來源于震撼心靈的真實故事,給觀眾帶來了深刻的啟發和影響。

這一時期,涉案劇、反腐劇也紛紛出現。精選發生在杭州、溫州及深圳、鄭州、上海等地的10個真實的女性嚴重犯罪案例,以超紀實的手法真實再現了各案發地公安機關艱難曲折的偵破過程的《紅蜘蛛》;根據1996年香港知名黑社會頭目張子強制造的香港最大的一起綁架案件改編的《插翅難逃》;以石家莊市當年有名的“黑老大”張寶林及其弟弟弟張寶義為原型的《征服》等,留下了不少典型作品。

刑偵題材受到市場歡迎,在電視劇創作中一度處在高峰位置,雖然在2004年,涉案、反腐劇受到政策影響退出黃金檔之后,這類題材的電視劇落入低谷,但其中也出現了不少國產電視劇中的經典之作。

隨著政策解凍,以及有國家背景的機構參與創作出品,以真人真事改編的電視劇又重回大眾視野,在《人民的名義》《破冰行動》等爆款作品受到歡迎之后,真人真事改編逐漸成為電視劇題材的一大亮點,被市場賦予了更大的關注度。

遠觀海外,國際上也有不少優秀作品的選題故事來自于真人真事。今年入圍奧斯卡最佳影片的作品中,《綠皮書》《羅馬》《副總統》《黑色黨徒》《波西米亞狂想曲》5部作品均改編自真人真事改編;《辛普森:美國制造》《好萊塢往事》《絕殺慕尼黑》《孟買酒店》等不同題材的作品,也取材于現實。

蘋果即將推出的流媒體平臺Apple TV+,在預定劇目名單中,同樣敲定了多部真人真事改編題材作品。

近幾年的影視行業中,以網文IP為代表的影視作品劇本和靈感來源,在頻遭批判、逐漸失靈中走下神壇,真實事件改編又在這個節點被重新重視,新聞故事、真實人物會不會成為下一類熱點IP并進一步成熟發酵,結果也未可知。

真實事件與影視作品的相互作用

若從題材上區分,真人真事改編的影視作品大致可以分為三大類,即人物傳記、歷史紀實、懸疑刑偵,此外還有諸如《唐山大地震》的災難再現等更加細分的類別,大部分作品是以弘揚正能量為內核的主旋律作品。

“改編”對于影視作品創作者來說,絕對是一大取材寶庫。某種程度上,一個好的劇本是保證作品有機會成為“優秀”的前提,國產影視作品中創意枯竭的問題一直存在,好的故事難求。而來自現實中的人物和事件則提供了現成的故事題材。

影視作品只有反映真實的人心人性,才能擁有直擊靈魂的力量,而這樣復雜的表達,光靠想象是沒有辦法盡善盡美的,但真實事件賦予了鮮活的力量,這樣的作品也更容易震撼人心。

受眾在選擇影視作品時,除了與自己生活貼近的內容之外,也想要關注距離自己生活最遠的現實,家國情懷、忠人義事貼上“真實改編”的標簽,對于觀眾來說往往更具感染力。國慶檔電影《我和我的祖國》放映期間,許多觀眾表示電影淚點頻繁,民族自豪感油然而生。

同樣,正因為那些觸動觀眾的情節和人物在現實中存在原型,也會產生更大的話題討論度,突破作品原有的圈層,輻射到更廣的社會環境中,甚至推動現實生活中社會問題的解決。

轟動一時的《我不是藥神》一定程度上促進了抗癌藥新規的落地;“打拐”題材電影《失孤》讓成千上萬的網友關注了“寶貝回家”志愿者平臺,加入幫助尋找被拐兒童的志愿者隊伍中;關注未成年人權利的《熔爐》一片,推動韓國國會特別通過了熔爐法。

大惡大善在一般人的生活中并不一定存在,但這些真實改編的作品告訴人們,這些事情真真切切地發生著,而我們每個人都需要對此有所關切。

改編需謹慎

真實性和戲劇性間的度需把握

既然涉及真實發生的事情,在藝術創作的過程中就不能忽視對人的影響,改編作品中的增刪情節極有可能給當事人造成困擾,這其中既包括原型人物及其周圍人,也包括二次創作者、披露人等諸多相關人員。

2014年,根據真人真事改編的電影《親愛的》女主角原型人物高永俠認為電影虛構了現實并未發生的向記者下跪以及陪睡的情節,要求片方公開說明致歉;霍元甲后人不滿電影《霍元甲》中“濫殺無辜”“滅門”等情節,提出名譽權侵權的訴訟;

《好萊塢往事》在戛納獲得極高關注后,羅曼·波蘭斯基現任妻子公開指責劇組在未經溝通的情況下,擅自將其故事編寫進了電影中,在做出改編時,并沒有征求本人的意見;《絕殺慕尼黑》中教練這一重要角色,在創作時受到了主教練親人的強烈反對,電影不得已將主教練的名字更換。

改編作品來源于現實,但也需要影視作品必有的美感和情節性,在真實性和戲劇性兩者的權衡中,需要把握一定的“度”,不能對當事人及家屬造成精神上的傷害,尤其是那些已經經歷過悲劇和傷痛的人。